三島市 指定等文化財を紹介します(国指定 その3)

三島市の指定等文化財についてお知らせします。

三島市の指定等文化財

三島市にある指定等文化財について、紹介します。

(指定文化財紹介ページの移行中のため、一部の情報が未掲載となりますが、順次追加していきます。)

(指定文化財紹介ページの移行中のため、一部の情報が未掲載となりますが、順次追加していきます。)

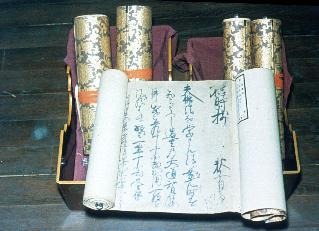

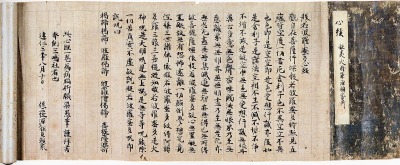

撰時抄 日蓮筆

種別 国指定、重要文化財(書跡)

よみ せんじしょう にちれんひつ

員数 5巻

所有者・管理者 妙法華寺

所在地 玉沢

指定日 昭和27年7月19日

概要

日蓮五十四歳、建治元年の著作で、日蓮の真筆本五巻からなる。ほぼ完全な形で残っており、訂正、書き直しの部分が極めて多く、日蓮の苦心の推敲のあとが見える。仏教の重んじる五義「教、機、時、国、序」の中で最も重要なのは「時」であり、釈尊の諸説や諸祖師をみても、まさに今こそ法華経を広める絶好の時代に相当すると主張している。

よみ せんじしょう にちれんひつ

員数 5巻

所有者・管理者 妙法華寺

所在地 玉沢

指定日 昭和27年7月19日

概要

日蓮五十四歳、建治元年の著作で、日蓮の真筆本五巻からなる。ほぼ完全な形で残っており、訂正、書き直しの部分が極めて多く、日蓮の苦心の推敲のあとが見える。仏教の重んじる五義「教、機、時、国、序」の中で最も重要なのは「時」であり、釈尊の諸説や諸祖師をみても、まさに今こそ法華経を広める絶好の時代に相当すると主張している。

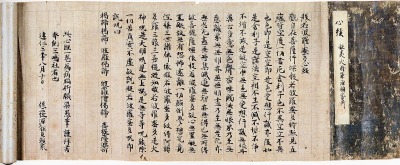

般若心経(源頼家筆)

種別 国指定、重要文化財(書跡)

よみ はんにゃしんきょう みなもとのよりいえひつ

員数 1巻

所有者・管理者 三嶋大社

所在地 大宮町

指定日 平成6年6月28日

概要

建仁3年(1203)8月、病身の源頼家が平癒祈願のため書写して三嶋大社に奉納したものである。 現存する頼家唯一の自筆書とされている。 頼家は建仁2年7月、鎌倉幕府第2代の将軍となった。建仁3年7月に発病しており、この心経はその際に筆写されたものである。頼家はこの後、一時危篤状態となっている。その後、元久元年(1204)北条時政の陰謀により修善寺に幽閉され暗殺された。

よみ はんにゃしんきょう みなもとのよりいえひつ

員数 1巻

所有者・管理者 三嶋大社

所在地 大宮町

指定日 平成6年6月28日

概要

建仁3年(1203)8月、病身の源頼家が平癒祈願のため書写して三嶋大社に奉納したものである。 現存する頼家唯一の自筆書とされている。 頼家は建仁2年7月、鎌倉幕府第2代の将軍となった。建仁3年7月に発病しており、この心経はその際に筆写されたものである。頼家はこの後、一時危篤状態となっている。その後、元久元年(1204)北条時政の陰謀により修善寺に幽閉され暗殺された。

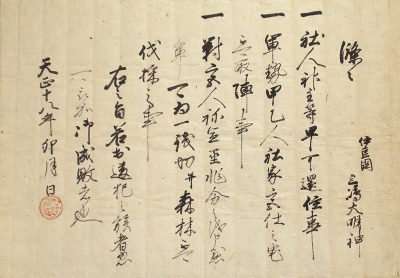

三嶋大社矢田部家文書

種別 国指定、重要文化財(古文書)

よみ みしまたいしゃやたべけもんじょ

員数 592通

所有者・管理者 三嶋大社、矢田部盛男

所在地 大宮町

指定日 平成6年6月28日

概要

源頼朝以来、武家の崇敬厚かった三嶋大社宮司の矢田部家に伝来した、平安時代から江戸時代にかけての古文書。 近世の文書には同大社の造営関係の絵図が含まれ、境内の配置の変遷などがわかる資料となっている。

写真 豊臣秀吉禁制(安土桃山時代)、三嶋大社境内絵図(寛永年間)

よみ みしまたいしゃやたべけもんじょ

員数 592通

所有者・管理者 三嶋大社、矢田部盛男

所在地 大宮町

指定日 平成6年6月28日

概要

源頼朝以来、武家の崇敬厚かった三嶋大社宮司の矢田部家に伝来した、平安時代から江戸時代にかけての古文書。 近世の文書には同大社の造営関係の絵図が含まれ、境内の配置の変遷などがわかる資料となっている。

写真 豊臣秀吉禁制(安土桃山時代)、三嶋大社境内絵図(寛永年間)

箱根旧街道

種別 国指定、史跡

よみ はこねきゅうかいどう

員数 1遺跡

所有者・管理者 三島市 他

所在地 三島市、函南町、神奈川県箱根町

指定日 大正11年3月8日、 追加指定 平成16年10月18日

概要

江戸時代の東海道は幕府が整備した五街道のうちで最も交通量の多い陸上交通の大動脈であり、箱根路(箱根旧街道)はその東海道で街道一の難所とされた。幕府は杉・松並木、一里塚を整備し、箱根に関所を設置し、旅人の休泊のために箱根宿や坂地区の五ヶ新田などの宿村を設置、保護した。また、箱根路は赤土の滑りやすい坂道であったため、延宝8年(1680)には街道に石畳を整備した。

三島市域では願合寺地区、腰巻地区、浅間平地区、上長坂地区、笹原地区の5地区で石畳の発掘、復元整備をしており、その他、松並木、錦田・笹原の一里塚を見ることができる。

指定の経過

(1)大正11年3月8日 錦田一里塚、指定

(2)昭和35年9月22日 石畳・杉並木を伴う街道部分(箱根町)、箱根旧街道として指定

(3)平成16年10月18日 三島市・函南町・箱根町の石畳、一里塚、松並木などの街道を追加指定

このとき、(1)~(3)を合わせて「箱根旧街道」とする。

(4)平成21年7月23日 箱根町杉並木のある道路部分を追加指定

写真 発掘された石畳(腰巻地区)、石畳(笹原地区)、松並木、錦田一里塚

よみ はこねきゅうかいどう

員数 1遺跡

所有者・管理者 三島市 他

所在地 三島市、函南町、神奈川県箱根町

指定日 大正11年3月8日、 追加指定 平成16年10月18日

概要

江戸時代の東海道は幕府が整備した五街道のうちで最も交通量の多い陸上交通の大動脈であり、箱根路(箱根旧街道)はその東海道で街道一の難所とされた。幕府は杉・松並木、一里塚を整備し、箱根に関所を設置し、旅人の休泊のために箱根宿や坂地区の五ヶ新田などの宿村を設置、保護した。また、箱根路は赤土の滑りやすい坂道であったため、延宝8年(1680)には街道に石畳を整備した。

三島市域では願合寺地区、腰巻地区、浅間平地区、上長坂地区、笹原地区の5地区で石畳の発掘、復元整備をしており、その他、松並木、錦田・笹原の一里塚を見ることができる。

指定の経過

(1)大正11年3月8日 錦田一里塚、指定

(2)昭和35年9月22日 石畳・杉並木を伴う街道部分(箱根町)、箱根旧街道として指定

(3)平成16年10月18日 三島市・函南町・箱根町の石畳、一里塚、松並木などの街道を追加指定

このとき、(1)~(3)を合わせて「箱根旧街道」とする。

(4)平成21年7月23日 箱根町杉並木のある道路部分を追加指定

写真 発掘された石畳(腰巻地区)、石畳(笹原地区)、松並木、錦田一里塚

山中城跡

種別 国指定、史跡

よみ やまなかじょうあと

員数 1遺跡

所有者・管理者 三島市 他

所在地 山中新田、函南町

指定日 昭和9年1月22日 指定面積 98,183平方メートル

追加指定 昭和54年3月20日 指定面積 19,673.91平方メートル(西ノ丸、西櫓など)

概要

山中城跡は、戦国時代の16世紀半ばに小田原北条氏が築城した山城である。韮山城、足柄城と合わせて北条氏の西方の国境を守ったが、天正18年(1590)、豊臣秀吉の小田原攻めにより半日で落城し、廃城となった。

各曲輪を囲む堀は「障子堀」と呼ばれ、堀の中に障壁を掘り残した形状をしている。現在は史跡の保護のために芝生で覆われているが、本来は赤土がむき出しの状態であり、堀の中に落ちると急斜面で滑りやすく、非常に登りにくいものであった。

山中城跡(空撮)、本丸、西ノ丸の複列の障子堀、発掘時の障子堀

よみ やまなかじょうあと

員数 1遺跡

所有者・管理者 三島市 他

所在地 山中新田、函南町

指定日 昭和9年1月22日 指定面積 98,183平方メートル

追加指定 昭和54年3月20日 指定面積 19,673.91平方メートル(西ノ丸、西櫓など)

概要

山中城跡は、戦国時代の16世紀半ばに小田原北条氏が築城した山城である。韮山城、足柄城と合わせて北条氏の西方の国境を守ったが、天正18年(1590)、豊臣秀吉の小田原攻めにより半日で落城し、廃城となった。

各曲輪を囲む堀は「障子堀」と呼ばれ、堀の中に障壁を掘り残した形状をしている。現在は史跡の保護のために芝生で覆われているが、本来は赤土がむき出しの状態であり、堀の中に落ちると急斜面で滑りやすく、非常に登りにくいものであった。

山中城跡(空撮)、本丸、西ノ丸の複列の障子堀、発掘時の障子堀

伊豆国分寺塔跡

種別 国指定、史跡

よみ いずこくぶんじとうあと

員数 1遺跡

所有者・管理者 伊豆国分寺

所在地 泉町

指定日 昭和31年5月15日

概要

国分寺、国分尼寺は 天平13年(741)、聖武天皇の詔により全国に造営が命じられた。伊豆国分寺は昭和31年軽部慈恩氏によって発掘調査され、塔の礎石・基壇の跡、西門跡とみられる掘立柱建物跡、瓦などが見つかり、寺域と伽藍が推定された。現国分寺境内に塔跡の8つの礎石が残る。このうち、元の位置を保っているのは北列東側の2個と南列東側の3個である。

よみ いずこくぶんじとうあと

員数 1遺跡

所有者・管理者 伊豆国分寺

所在地 泉町

指定日 昭和31年5月15日

概要

国分寺、国分尼寺は 天平13年(741)、聖武天皇の詔により全国に造営が命じられた。伊豆国分寺は昭和31年軽部慈恩氏によって発掘調査され、塔の礎石・基壇の跡、西門跡とみられる掘立柱建物跡、瓦などが見つかり、寺域と伽藍が推定された。現国分寺境内に塔跡の8つの礎石が残る。このうち、元の位置を保っているのは北列東側の2個と南列東側の3個である。

楽寿園

種別 国指定、名勝・天然記念物

よみ らくじゅえん

員数 ―

所有者・管理者 三島市

所在地 一番町

指定日 昭和29年3月20日

概要

楽寿園は三島市の中央、三島駅の南側にある。

小浜池を中心とする富士山の基底溶岩の一つである三島溶岩流の末端にあること、その溶岩中から数ヶ所にわたって地下水が湧き出している現象が天然記念物に、この特殊な地形地質に人の手が加わって生み出された美観が名勝に指定された。

指定範囲は小浜池と周辺の瀬、森林部分の26,000平方メートルである。

よみ らくじゅえん

員数 ―

所有者・管理者 三島市

所在地 一番町

指定日 昭和29年3月20日

概要

楽寿園は三島市の中央、三島駅の南側にある。

小浜池を中心とする富士山の基底溶岩の一つである三島溶岩流の末端にあること、その溶岩中から数ヶ所にわたって地下水が湧き出している現象が天然記念物に、この特殊な地形地質に人の手が加わって生み出された美観が名勝に指定された。

指定範囲は小浜池と周辺の瀬、森林部分の26,000平方メートルである。

三島神社のキンモクセイ

種別 国指定、天然記念物

よみ みしまじんじゃのきんもくせい

員数 1本

所有者・管理者 三嶋大社

所在地 大宮町

指定日 昭和9年5月1日

概要

学名は薄黄木犀(ウスキモクセイ)で、樹齢は1200年を超えると推定され、モクセイとしては日本でも有数の巨木である。9月下旬から10月にかけて薄い黄色の花をつける。甘い芳香が特徴で、ときには2里先まで届いたと伝えられる。

よみ みしまじんじゃのきんもくせい

員数 1本

所有者・管理者 三嶋大社

所在地 大宮町

指定日 昭和9年5月1日

概要

学名は薄黄木犀(ウスキモクセイ)で、樹齢は1200年を超えると推定され、モクセイとしては日本でも有数の巨木である。9月下旬から10月にかけて薄い黄色の花をつける。甘い芳香が特徴で、ときには2里先まで届いたと伝えられる。