三島市 指定等文化財を紹介します(国指定 その2)

三島市の指定等文化財についてお知らせします。

三島市の指定等文化財

三島市にある指定等文化財について、紹介します。

(指定文化財紹介ページの移行中のため、一部の情報が未掲載となりますが、順次追加していきます。)

(指定文化財紹介ページの移行中のため、一部の情報が未掲載となりますが、順次追加していきます。)

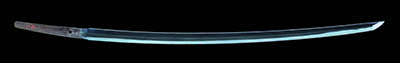

脇指 銘相模国住秋義/伊豆三島大明神奉拝佐藤松千代貞成

種別 国指定、重要文化財(工芸品)

よみ わきざし めいさがみのくにじゅうあきよし/いずみしまだいみょうじん ほうはいさとうまつちよさだなり

員数 1口

所有者・管理者 三嶋大社

所在地 大宮町

指定日 大正9年4月15日

概要

この脇差は南北朝時代、佐藤貞成により三嶋大社に奉納されたもので、刃長37.8cm、秋義の作である。秋義は応安の頃(14世紀後半)に相州鎌倉に住んだ刀匠である。 刀身の地肌は板目肌、刃文は乱刃である。

よみ わきざし めいさがみのくにじゅうあきよし/いずみしまだいみょうじん ほうはいさとうまつちよさだなり

員数 1口

所有者・管理者 三嶋大社

所在地 大宮町

指定日 大正9年4月15日

概要

この脇差は南北朝時代、佐藤貞成により三嶋大社に奉納されたもので、刃長37.8cm、秋義の作である。秋義は応安の頃(14世紀後半)に相州鎌倉に住んだ刀匠である。 刀身の地肌は板目肌、刃文は乱刃である。

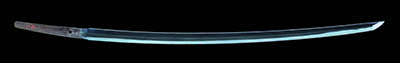

太刀 銘長元

種別 国指定、重要文化財(工芸品)

よみ たち めいながもと

員数 1口

所有者・管理者 佐野美術館

所在地 中田町

指定日 昭和27年3月29日

概要

鎌倉時代末期のもので、刃長74.1cm、加賀前田家に伝来したものである。銘にある長元は鎌倉時代中期に長船派を興した長光の弟子にあたり、この刀は数少ない長元銘を持つものの一振りである。 刃文は小丁字に互の目垣のように一定の間隔でほぼ整然とした乱れを見せる小互の目が浮き出ている。

よみ たち めいながもと

員数 1口

所有者・管理者 佐野美術館

所在地 中田町

指定日 昭和27年3月29日

概要

鎌倉時代末期のもので、刃長74.1cm、加賀前田家に伝来したものである。銘にある長元は鎌倉時代中期に長船派を興した長光の弟子にあたり、この刀は数少ない長元銘を持つものの一振りである。 刃文は小丁字に互の目垣のように一定の間隔でほぼ整然とした乱れを見せる小互の目が浮き出ている。

秋草文黒漆太刀 中身銘豊後国行平作

種別 国指定、重要文化財(工芸品)

よみ あきくさもんくろうるしたち なかみ めい ぶんごのくにゆきひらさく

員数 1口

所有者・管理者 佐野美術館

所在地 中田町

指定日 昭和28年11月14日

概要

拵総長 122.0 cm、太刀刃長 76.6 cm。「秋草文黒漆太刀拵」と表記されることが多い。

黒漆太刀は鞘、柄、金具をすべて黒漆で塗り込めた拵で、平安時代から室町時代まで実戦用として最も一般的に使われた。この拵は、鞘に大きな三日月が銀鈿でデザインされ、鐔は鉄の丸形、金具は黒い赤銅に繊細な秋草の毛彫りがあり、柄と渡巻には金茶色の糸を巻く。戦国武将上杉謙信の所用と伝えられ、持ち主の好みを表している。中の太刀は、鎌倉時代初期の豊後国行平の作。

(参考 佐野美術館HP)

よみ あきくさもんくろうるしたち なかみ めい ぶんごのくにゆきひらさく

員数 1口

所有者・管理者 佐野美術館

所在地 中田町

指定日 昭和28年11月14日

概要

拵総長 122.0 cm、太刀刃長 76.6 cm。「秋草文黒漆太刀拵」と表記されることが多い。

黒漆太刀は鞘、柄、金具をすべて黒漆で塗り込めた拵で、平安時代から室町時代まで実戦用として最も一般的に使われた。この拵は、鞘に大きな三日月が銀鈿でデザインされ、鐔は鉄の丸形、金具は黒い赤銅に繊細な秋草の毛彫りがあり、柄と渡巻には金茶色の糸を巻く。戦国武将上杉謙信の所用と伝えられ、持ち主の好みを表している。中の太刀は、鎌倉時代初期の豊後国行平の作。

(参考 佐野美術館HP)

刀 朱銘義弘(名物松井郷)/本阿(花押)

種別 国指定、重要文化財(工芸品)

よみ かたな しゅめいよしひろ めいぶつまついごう/ほんあ かおう

員数 1口

所有者・管理者 佐野美術館

所在地 中田町

指定日 昭和29年3月20日

概要

刃長 69.4 cm、反り 1.6 cmを測る。「松井郷」は「松井江」とも称される。

義弘は、正宗と同門と伝える越中松倉郷の名工。在銘作は現存せず、伝世する作も非常に少ないが、室町時代の刀剣書『往昔抄』に銘のある茎が掲載され、当時から名工として知られていた。この刀は、小板目の極めて細かく精美な地鉄に、直刃はを焼く。刃には澄んだ円い沸が深く輝き、冴え冴えとした名品である。『享保名物帳』所載で、熊本藩主細川家家老松井興長が所持したことから、「松井江」と呼ばれる。徳川五代将軍綱吉の娘鶴姫が、紀州徳川家に輿入れの折に引出物として贈られ、以来同家に伝来した。茎の朱銘は本阿弥光常による。

(参考 佐野美術館HP)

よみ かたな しゅめいよしひろ めいぶつまついごう/ほんあ かおう

員数 1口

所有者・管理者 佐野美術館

所在地 中田町

指定日 昭和29年3月20日

概要

刃長 69.4 cm、反り 1.6 cmを測る。「松井郷」は「松井江」とも称される。

義弘は、正宗と同門と伝える越中松倉郷の名工。在銘作は現存せず、伝世する作も非常に少ないが、室町時代の刀剣書『往昔抄』に銘のある茎が掲載され、当時から名工として知られていた。この刀は、小板目の極めて細かく精美な地鉄に、直刃はを焼く。刃には澄んだ円い沸が深く輝き、冴え冴えとした名品である。『享保名物帳』所載で、熊本藩主細川家家老松井興長が所持したことから、「松井江」と呼ばれる。徳川五代将軍綱吉の娘鶴姫が、紀州徳川家に輿入れの折に引出物として贈られ、以来同家に伝来した。茎の朱銘は本阿弥光常による。

(参考 佐野美術館HP)

短刀 銘国光

種別 国指定、重要文化財(工芸品)

よみ たんとう めい くにみつ

員数 1口

所有者・管理者 佐野美術館

所在地 中田町

指定日 昭和32年2月19日

概要

刃長 25.1 cm、拵総長 38.9 cm、金梨子地葵紋散合口拵が付属する。

茎先まで神経の行き届いた気品高い冠落し造りの姿に、緊張感のある直刃を焼く。短刀の名手・新藤五国光を代表する名刀である。国光は永仁元年(1293)の年紀が残る鎌倉流の実質的な創始者であり、名工正宗の師匠と伝え、京・粟田口派の系統と考えられている。この短刀は、粟田口由来の細かな杢目文の地鉄に沸が美しく光り、刃にも円い沸が並び、刃中には金筋が踊り輝く、沸の魅力あふれる作である。付属する、鐔のない合口拵は江戸時代後期の作で、金梨子地に葵紋蒔絵の鞘に、金工の名門・十五代後藤光美の倶利伽羅龍小柄、目貫が付く。もと細川護立(1883~1970)の蔵刀であった。

(参考 佐野美術館HP)

よみ たんとう めい くにみつ

員数 1口

所有者・管理者 佐野美術館

所在地 中田町

指定日 昭和32年2月19日

概要

刃長 25.1 cm、拵総長 38.9 cm、金梨子地葵紋散合口拵が付属する。

茎先まで神経の行き届いた気品高い冠落し造りの姿に、緊張感のある直刃を焼く。短刀の名手・新藤五国光を代表する名刀である。国光は永仁元年(1293)の年紀が残る鎌倉流の実質的な創始者であり、名工正宗の師匠と伝え、京・粟田口派の系統と考えられている。この短刀は、粟田口由来の細かな杢目文の地鉄に沸が美しく光り、刃にも円い沸が並び、刃中には金筋が踊り輝く、沸の魅力あふれる作である。付属する、鐔のない合口拵は江戸時代後期の作で、金梨子地に葵紋蒔絵の鞘に、金工の名門・十五代後藤光美の倶利伽羅龍小柄、目貫が付く。もと細川護立(1883~1970)の蔵刀であった。

(参考 佐野美術館HP)

刀 金象嵌銘備前国兼光(名物大兼光)/本阿弥(花押)

種別 国指定、重要文化財(工芸品)

よみ かたな きんぞうがん めいびぜんのくにかねみつ めいぶつおおかねみつ/ほんあみ かおう

員数 1口

所有者・管理者 佐野美術館

所在地 中田町

指定日 昭和34年6月27日

概要

刃長 83.5 cm、反り 2.3 cmを測る。

兼光は長船4代目の南北朝時代を代表する名工。初期の作風は父景光に近い片落ち互の目や丁字刃だが、延文(1356~1360)頃から作風が一転し、大鋒の大太刀に鎌倉風ののたれ文を焼く。本作は後期の典型で、もとは刃長1メートルを超えたと思われる長大な太刀だが、精美な地鉄に鎌倉流とは異なる静謐なのたれ文を破綻なく焼き、技術の高さを示している。後の時代に磨り上げられ、本阿弥光温の金象嵌が入れられている。太閤秀吉の遺物として前田利常邸で藤堂高虎が拝領、その後、徳川将軍家に伝来した。

(参考 佐野美術館HP)

よみ かたな きんぞうがん めいびぜんのくにかねみつ めいぶつおおかねみつ/ほんあみ かおう

員数 1口

所有者・管理者 佐野美術館

所在地 中田町

指定日 昭和34年6月27日

概要

刃長 83.5 cm、反り 2.3 cmを測る。

兼光は長船4代目の南北朝時代を代表する名工。初期の作風は父景光に近い片落ち互の目や丁字刃だが、延文(1356~1360)頃から作風が一転し、大鋒の大太刀に鎌倉風ののたれ文を焼く。本作は後期の典型で、もとは刃長1メートルを超えたと思われる長大な太刀だが、精美な地鉄に鎌倉流とは異なる静謐なのたれ文を破綻なく焼き、技術の高さを示している。後の時代に磨り上げられ、本阿弥光温の金象嵌が入れられている。太閤秀吉の遺物として前田利常邸で藤堂高虎が拝領、その後、徳川将軍家に伝来した。

(参考 佐野美術館HP)

刀 無銘正宗

種別 国指定、重要文化財(工芸品)

よみ かたな むめいまさむね

員数 1口

所有者・管理者 佐野美術館

所在地 中田町

指定日 昭和36年2月17日

概要

刃長 68.2 cm、反り 2.7 cmを測る。

正宗は新藤五国光の門で、鎌倉時代末期に活躍した刀工。精美な地鉄に沸を強調した躍動感あふれる新しい作風を創始、後の刀工に大きな影響を与えた。正宗作として伝世するものの多くは大磨上で、本作もそのひとつである。青く澄んで冴えた地鉄に、正宗が創出したと伝えるゆったりとしたのたれ文を焼く。刃縁には匂いの上に沸を敷く「雪のむら消え」と賞される景色を見せ、刃中の金筋、地景などの沸が織りなす文様が輝く、静謐な中に躍動感を秘めた作である。藤堂高虎の遺物として献上され、紀伊徳川吉宗が拝領、その後将軍となった吉宗から若君の疱瘡快癒の引出物とされた。以来同様の祝儀に代々使われた由緒を持つ。

(参考 佐野美術館HP)

よみ かたな むめいまさむね

員数 1口

所有者・管理者 佐野美術館

所在地 中田町

指定日 昭和36年2月17日

概要

刃長 68.2 cm、反り 2.7 cmを測る。

正宗は新藤五国光の門で、鎌倉時代末期に活躍した刀工。精美な地鉄に沸を強調した躍動感あふれる新しい作風を創始、後の刀工に大きな影響を与えた。正宗作として伝世するものの多くは大磨上で、本作もそのひとつである。青く澄んで冴えた地鉄に、正宗が創出したと伝えるゆったりとしたのたれ文を焼く。刃縁には匂いの上に沸を敷く「雪のむら消え」と賞される景色を見せ、刃中の金筋、地景などの沸が織りなす文様が輝く、静謐な中に躍動感を秘めた作である。藤堂高虎の遺物として献上され、紀伊徳川吉宗が拝領、その後将軍となった吉宗から若君の疱瘡快癒の引出物とされた。以来同様の祝儀に代々使われた由緒を持つ。

(参考 佐野美術館HP)

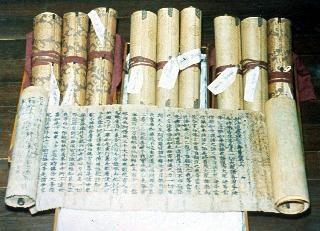

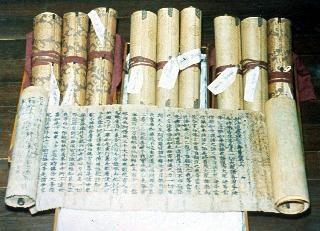

注法華経(開結共)/日蓮自注

種別 国指定、重要文化財(書跡)

よみ ちゅうほけきょう かいけつとも にちれんじちゅう

員数 10巻

所有者・管理者 妙法華寺

所在地 玉沢

指定日 昭和27年7月19日

概要

叡山版法華経10巻に日蓮上人自ら注釈を加えたものである。 注釈は文永後期から弘安初年にわたって書き込まれており、日蓮入滅の年である弘安5年に妙法華寺の開山僧である日昭上人に譲与されたものである。

よみ ちゅうほけきょう かいけつとも にちれんじちゅう

員数 10巻

所有者・管理者 妙法華寺

所在地 玉沢

指定日 昭和27年7月19日

概要

叡山版法華経10巻に日蓮上人自ら注釈を加えたものである。 注釈は文永後期から弘安初年にわたって書き込まれており、日蓮入滅の年である弘安5年に妙法華寺の開山僧である日昭上人に譲与されたものである。