三島市 指定等文化財を紹介します(県指定 その1)

三島市の指定等文化財についてお知らせします。

三島市の指定等文化財

三島市には令和6年(2024)4月現在、95件の指定等文化財があります。そのうち国指定は25件、県指定は13件、市指定は48件、また、9件の建造物が国登録文化財となっています。

これらの文化財について、紹介します。

(指定文化財紹介ページの移行中のため、一部の情報が未掲載となりますが、順次追加していきます。)

(指定文化財紹介ページの移行中のため、一部の情報が未掲載となりますが、順次追加していきます。)

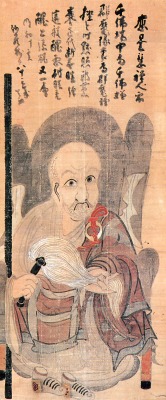

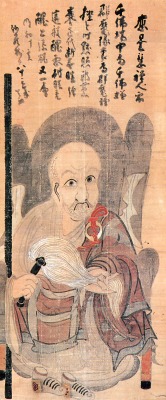

紙本著色白隠自画像

種別 県指定 有形文化財(絵画)

よみ しほんちゃくしょく はくいんじがぞう

員数 1幅

所有者・管理者 龍澤寺

所在地 沢地

指定日 昭和45年6月2日

概要

白隠は貞享2年(1685)沼津市原に生まれ、臨済宗中興の祖と言われる名僧である。宝暦 11年(1761)、沢地に龍沢寺を建立し禅修行の場とした。自画像は白隠が没する前年の明和 3年(1766)に描かれ、椅子に座る自身を大胆な曲線と美しい色彩で描いたもので、白隠着色画の傑作の一つとされている。

よみ しほんちゃくしょく はくいんじがぞう

員数 1幅

所有者・管理者 龍澤寺

所在地 沢地

指定日 昭和45年6月2日

概要

白隠は貞享2年(1685)沼津市原に生まれ、臨済宗中興の祖と言われる名僧である。宝暦 11年(1761)、沢地に龍沢寺を建立し禅修行の場とした。自画像は白隠が没する前年の明和 3年(1766)に描かれ、椅子に座る自身を大胆な曲線と美しい色彩で描いたもので、白隠着色画の傑作の一つとされている。

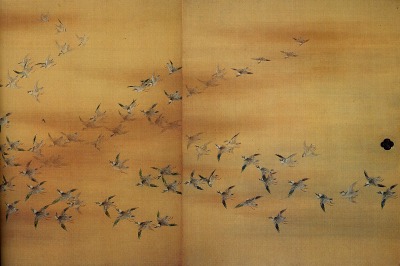

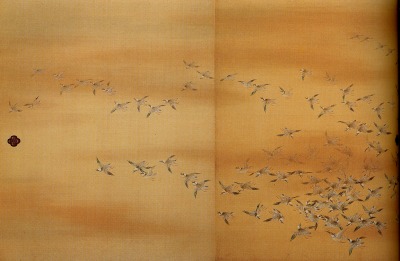

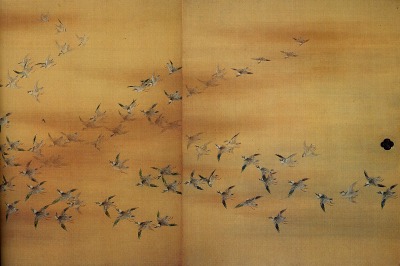

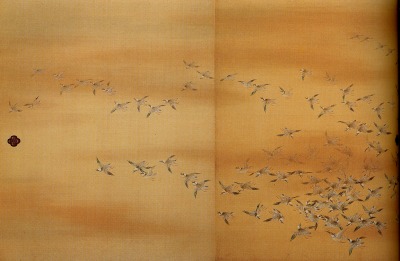

楽寿館楽寿の間絵画

種別 県指定 有形文化財(絵画)

よみ らくじゅかんらくじゅのまかいが

員数 210面

所有者・管理者 三島市

所在地 一番町

指定日 昭和55年11月28日

概要

楽寿館楽寿の間は 2重の廻廊をめぐらした 60畳の大広間である。 この部屋の天袋と地袋、襖、障子の腰襖、杉板戸に明治期絵画界の大家による 210枚の絵画が描かれている。それぞれ春夏 秋冬の四季、植物や動物をテーマとし情緒豊かな雰囲気である。

よみ らくじゅかんらくじゅのまかいが

員数 210面

所有者・管理者 三島市

所在地 一番町

指定日 昭和55年11月28日

概要

楽寿館楽寿の間は 2重の廻廊をめぐらした 60畳の大広間である。 この部屋の天袋と地袋、襖、障子の腰襖、杉板戸に明治期絵画界の大家による 210枚の絵画が描かれている。それぞれ春夏 秋冬の四季、植物や動物をテーマとし情緒豊かな雰囲気である。

木造阿弥陀如来立像

種別 県指定 有形文化財(彫刻)

よみ もくぞうあみだにゅらいりつぞう

員数 1躯

所有者・管理者 ―

所在地 ―

指定日 昭和25年11月19日

概要

像高は79.2cmで、木造、割矧ぎ造りと考えられ、玉眼、白毫が嵌入される。頭部は肉髻が低く、螺髪は大きめで並びが後頭部に逆V字を造り、髪際線は中央で下がり曲線を呈する。鎌倉時代後期に作成された本尊像として日本仏教史上貴重な作例である。

よみ もくぞうあみだにゅらいりつぞう

員数 1躯

所有者・管理者 ―

所在地 ―

指定日 昭和25年11月19日

概要

像高は79.2cmで、木造、割矧ぎ造りと考えられ、玉眼、白毫が嵌入される。頭部は肉髻が低く、螺髪は大きめで並びが後頭部に逆V字を造り、髪際線は中央で下がり曲線を呈する。鎌倉時代後期に作成された本尊像として日本仏教史上貴重な作例である。

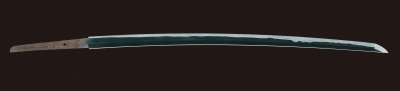

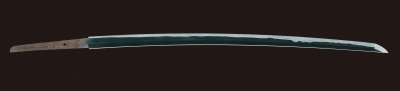

刀 銘 繁慶

種別 県指定 有形文化財(工芸品)

よみ かたな めい はんけい

員数 1口

所有者・管理者 佐野美術館

所在地 中田町

指定日 昭和30年4月19日

概要

繁慶は三河の鉄砲鍛冶で徳川家康に仕えたのちに刀工に転じた。その作風は則重の作風に私淑している。

よみ かたな めい はんけい

員数 1口

所有者・管理者 佐野美術館

所在地 中田町

指定日 昭和30年4月19日

概要

繁慶は三河の鉄砲鍛冶で徳川家康に仕えたのちに刀工に転じた。その作風は則重の作風に私淑している。

刀 銘 表 越後幕下士大村加卜慰指図鍛冶 欲聞九百年中之物語/裏 正保三二月 吉日 予非鍛冶真十五枚甲伏有不折不巻之徳

種別 県指定 有形文化財(工芸品)

よみ かたな めい おもて えちごばくかのしおおむらかぼくなくさめにかじをさしずし きゅうひゃくねんちゅうのものがたりを きかんとほっす/うら しょうほうさん にがつきちじつ よのかじにあらず しんじゅうごまいのこうぶせ おらざるまかざるのとくあり

員数 1口

所有者・管理者 ―

所在地 ―

指定日 昭和33年4月15日

概要

長さ 2尺3寸7分(72cm) 反 6分強(1.8mm) 元幅1寸5分強(4.5cm)

大村加卜(大村治部左衛門)は駿河国出身で、越後国高田藩松平家に仕え、後に水戸藩に仕えた。外科医であり、刀は慰作(たのしみとして作る)ものであったため、作刀は少ない。

よみ かたな めい おもて えちごばくかのしおおむらかぼくなくさめにかじをさしずし きゅうひゃくねんちゅうのものがたりを きかんとほっす/うら しょうほうさん にがつきちじつ よのかじにあらず しんじゅうごまいのこうぶせ おらざるまかざるのとくあり

員数 1口

所有者・管理者 ―

所在地 ―

指定日 昭和33年4月15日

概要

長さ 2尺3寸7分(72cm) 反 6分強(1.8mm) 元幅1寸5分強(4.5cm)

大村加卜(大村治部左衛門)は駿河国出身で、越後国高田藩松平家に仕え、後に水戸藩に仕えた。外科医であり、刀は慰作(たのしみとして作る)ものであったため、作刀は少ない。

刀 銘表 荘司筑前大掾大慶藤直胤(花押)/裏 天保二年仲秋イツ(刻印)

種別 県指定 有形文化財(工芸品)

よみ かたな めいおもて しょうじちくぜんだいじょうたいけいとうなおたね かおう/うら てんぽうにねんちゅうしゅういつ こくいん

員数 1口

所有者・管理者 三嶋大社

所在地 大宮町

指定日 昭和41年3月22日

概要

長さ 82.3cm、反 2.5cm

本刀は江戸時代中期以降の国学の復興にともない、水心子正秀を中心に古鍛法の研究が行われた。正秀は多くの門弟を養成しており、大慶藤直胤もそのひとりである。直胤の作風は相州、備前、大和など多彩だが、この刀は大和伝で鍛えられている。鎬造りで鍛えは柾目、刃文は直刃に小乱れである。

よみ かたな めいおもて しょうじちくぜんだいじょうたいけいとうなおたね かおう/うら てんぽうにねんちゅうしゅういつ こくいん

員数 1口

所有者・管理者 三嶋大社

所在地 大宮町

指定日 昭和41年3月22日

概要

長さ 82.3cm、反 2.5cm

本刀は江戸時代中期以降の国学の復興にともない、水心子正秀を中心に古鍛法の研究が行われた。正秀は多くの門弟を養成しており、大慶藤直胤もそのひとりである。直胤の作風は相州、備前、大和など多彩だが、この刀は大和伝で鍛えられている。鎬造りで鍛えは柾目、刃文は直刃に小乱れである。

三十六歌仙図刺繍額

種別 県指定 有形文化財(工芸品)

よみ さんじゅうろっかせんずししゅうがく

員数 12面

所有者・管理者 三嶋大社

所在地 大宮町

指定日 平成27年3月13日

概要

三十六歌仙の姿を画絹に刺繍で表したもので、各額面に三人、全十二面から構成される刺繍額である。江戸時代初頭、三嶋大社に奉納された。

よみ さんじゅうろっかせんずししゅうがく

員数 12面

所有者・管理者 三嶋大社

所在地 大宮町

指定日 平成27年3月13日

概要

三十六歌仙の姿を画絹に刺繍で表したもので、各額面に三人、全十二面から構成される刺繍額である。江戸時代初頭、三嶋大社に奉納された。