三島市 指定等文化財を紹介します(県指定 その2)

三島市の指定等文化財についてお知らせします。

三島市の指定等文化財

三島市にある指定等文化財について、紹介します。

(指定文化財紹介ページの移行中のため、一部の情報が未掲載となりますが、順次追加していきます。)

(指定文化財紹介ページの移行中のため、一部の情報が未掲載となりますが、順次追加していきます。)

聚分韻略

種別 県指定 有形文化財(典籍)

よみ しゅうぶんいんりゃく

員数 1冊

所有者・管理者 日本大学

所在地 文教町

指定日 昭和52年 3月18日

概要

『聚分韻略』とは漢字の音韻を調べる作詩の参考書であり、漢詩作成の必携書であった。 著者は京都東福寺の僧 、虎関師錬。 嘉元4年 (1306) 作成。 この日本大学蔵本は天文23年(1554)に善得寺(富士市)の僧、楽全軒主建乗が出版したもの。建乗は今川氏の家臣、太原雪斎の弟であり、今川氏の援助によって出版されたと考えられ、今川氏の文化水準の高さを知ることができる。

よみ しゅうぶんいんりゃく

員数 1冊

所有者・管理者 日本大学

所在地 文教町

指定日 昭和52年 3月18日

概要

『聚分韻略』とは漢字の音韻を調べる作詩の参考書であり、漢詩作成の必携書であった。 著者は京都東福寺の僧 、虎関師錬。 嘉元4年 (1306) 作成。 この日本大学蔵本は天文23年(1554)に善得寺(富士市)の僧、楽全軒主建乗が出版したもの。建乗は今川氏の家臣、太原雪斎の弟であり、今川氏の援助によって出版されたと考えられ、今川氏の文化水準の高さを知ることができる。

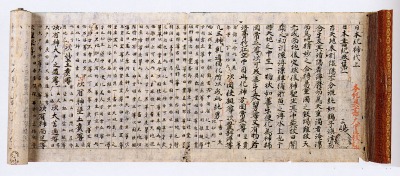

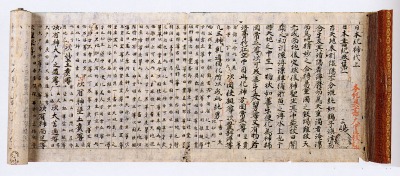

日本書紀並びに具書

種別 県指定 有形文化財(典籍)

よみ にほんしょきならびにぐしょ

員数 6巻6軸

所有者・管理者 三嶋大社

所在地 大宮町

指定日 昭和55年11月28日

概要

日本書紀は奈良時代の歴史書で、三嶋大社のものは「三島本日本書紀」と呼ばれる。神代上・下巻、神武紀の3巻と中臣祓解除、神口決、日本国大社二十一社為本紀守護記の3巻からなる具書が保存されている。 また流出した一部は国学院大学図書館にある。

応永35年(1428)に真言宗の僧良海、高野山学僧快尊らによって三嶋大社で書写されたものである。

よみ にほんしょきならびにぐしょ

員数 6巻6軸

所有者・管理者 三嶋大社

所在地 大宮町

指定日 昭和55年11月28日

概要

日本書紀は奈良時代の歴史書で、三嶋大社のものは「三島本日本書紀」と呼ばれる。神代上・下巻、神武紀の3巻と中臣祓解除、神口決、日本国大社二十一社為本紀守護記の3巻からなる具書が保存されている。 また流出した一部は国学院大学図書館にある。

応永35年(1428)に真言宗の僧良海、高野山学僧快尊らによって三嶋大社で書写されたものである。

三島神社のお田打

種別 県指定 民俗文化財(無形)

よみ みしまじんじゃのおたうち

員数 ―

所有者・管理者 お田打奉仕者

所在地 大宮町

指定日 昭和47年3月24日

概要

三嶋大社のお田打は毎年1月7日、三嶋大社の舞殿で行われる田遊び(田楽能)で、社家の人々が奉仕し、稲作の過程を演ずるものである。秋の豊作を願い、舅の「穂長」と婿の「福太郎」をはじめ14名の人々によって演じられる。

よみ みしまじんじゃのおたうち

員数 ―

所有者・管理者 お田打奉仕者

所在地 大宮町

指定日 昭和47年3月24日

概要

三嶋大社のお田打は毎年1月7日、三嶋大社の舞殿で行われる田遊び(田楽能)で、社家の人々が奉仕し、稲作の過程を演ずるものである。秋の豊作を願い、舅の「穂長」と婿の「福太郎」をはじめ14名の人々によって演じられる。

三島囃子

種別 県指定 民俗文化財(無形)

よみ みしまばやし

員数 ―

所有者・管理者 三島囃子保存会

所在地 川原ヶ谷

指定日 平成3年3月19日

概要

三島囃子は戦国時代の天文年間(1532~54)に三嶋大社の舞々役であった幸若父子により創曲され、三嶋神社神領内に住む若者により伝承されてきた伝統芸能である。囃子7曲、シャギリ7曲があるが、三島囃子保存会が囃子3曲、シャギリ7曲を継承し、技術指導や後継者育成に努めている。

よみ みしまばやし

員数 ―

所有者・管理者 三島囃子保存会

所在地 川原ヶ谷

指定日 平成3年3月19日

概要

三島囃子は戦国時代の天文年間(1532~54)に三嶋大社の舞々役であった幸若父子により創曲され、三嶋神社神領内に住む若者により伝承されてきた伝統芸能である。囃子7曲、シャギリ7曲があるが、三島囃子保存会が囃子3曲、シャギリ7曲を継承し、技術指導や後継者育成に努めている。

向山古墳群

種別 県指定 史跡

よみ むかいやまこふんぐん

員数 1遺跡

所有者・管理者 三島市

所在地 谷田、北沢

指定日 平成11年3月15日(3~15号墳が所在する範囲)

追加指定 平成28年3月18日(16号墳)

概要

2基の前方後円墳、14基の円墳が確認されており、そのうち2基(1,2号墳)の円墳を除く14基が現存している。

最も古い16号墳は全長68mの前方後円墳で、3世紀のものと推定される。後円部に竪穴式石槨と呼ばれる石づくりの埋葬施設を持ち、ヤマト王権からの影響がみられる。1、2、4~15号墳は4~6世紀に造られた円墳、3号墳は全長22m、6世紀に造られた小型の前方後円墳である。3~15号墳は向山古墳群公園として公開されている。

向山古墳群公園(第12~15号墳)、向山古墳第16号墳

よみ むかいやまこふんぐん

員数 1遺跡

所有者・管理者 三島市

所在地 谷田、北沢

指定日 平成11年3月15日(3~15号墳が所在する範囲)

追加指定 平成28年3月18日(16号墳)

概要

2基の前方後円墳、14基の円墳が確認されており、そのうち2基(1,2号墳)の円墳を除く14基が現存している。

最も古い16号墳は全長68mの前方後円墳で、3世紀のものと推定される。後円部に竪穴式石槨と呼ばれる石づくりの埋葬施設を持ち、ヤマト王権からの影響がみられる。1、2、4~15号墳は4~6世紀に造られた円墳、3号墳は全長22m、6世紀に造られた小型の前方後円墳である。3~15号墳は向山古墳群公園として公開されている。

向山古墳群公園(第12~15号墳)、向山古墳第16号墳

御嶽神社の親子モッコク

種別 県指定 天然記念物

よみ みたけじんじゃのおやこもっこく

員数 2本

所有者・管理者 御嶽神社

所在地 青木

指定日 昭和46年3月19日

概要

モッコクはツバキ科の常緑喬木で別名アカミの木と呼ばれる。大小2本の樹が根元を寄り合わせるようにしているところからこの名称が付いた。大は目通り2.3m、樹高20m(指定時)であり、成長の遅いこの樹としては日本有数のものである。

よみ みたけじんじゃのおやこもっこく

員数 2本

所有者・管理者 御嶽神社

所在地 青木

指定日 昭和46年3月19日

概要

モッコクはツバキ科の常緑喬木で別名アカミの木と呼ばれる。大小2本の樹が根元を寄り合わせるようにしているところからこの名称が付いた。大は目通り2.3m、樹高20m(指定時)であり、成長の遅いこの樹としては日本有数のものである。