三島市 指定等文化財を紹介します(市指定 その3)

三島市の指定等文化財についてお知らせします。

三島市の指定等文化財

三島市にある指定等文化財について、紹介します。

(指定文化財紹介ページの移行中のため、一部の情報が未掲載となりますが、順次追加していきます。)

(指定文化財紹介ページの移行中のため、一部の情報が未掲載となりますが、順次追加していきます。)

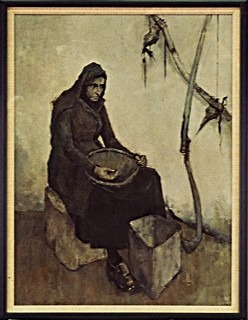

芹沢晋吾画「農夫」

種別 市指定 有形文化財(絵画)

よみ せりざわしんごが のうふ

員数 1点

所有者・管理者 三島市

所在地 大宮町

指定日 平成19年1月10日

概要

絵に華やかさや親しみ易さはないが、デッサン力に優れリアリティがある。ニヒリスティックではあるが時代性が強く、戦後派的な絵画としての価値が高いものである。同氏は、昭和28年の三島市美術展第1回展より第25回展まで連続で洋画部門の審査員を務めた。その功績により、三島市は平成2年に、物故画家である同氏の本作品を買い上げている。

よみ せりざわしんごが のうふ

員数 1点

所有者・管理者 三島市

所在地 大宮町

指定日 平成19年1月10日

概要

絵に華やかさや親しみ易さはないが、デッサン力に優れリアリティがある。ニヒリスティックではあるが時代性が強く、戦後派的な絵画としての価値が高いものである。同氏は、昭和28年の三島市美術展第1回展より第25回展まで連続で洋画部門の審査員を務めた。その功績により、三島市は平成2年に、物故画家である同氏の本作品を買い上げている。

大沼貞夫画「日輪ボロブドゥール幻想」

種別 市指定 有形文化財(絵画)

よみ おおぬまさだおが にちりんぼろぶどぅーるげんそう

員数 1点

所有者・管理者 三島市

所在地 大宮町

指定日 平成22年3月10日

概要

ボロブドゥールはジャワ島中部、ジョクジャカルタに程近い丘の上にある著名な仏教遺跡。回廊には仏陀の生涯や精神性を語るレリーフ(浮き彫り)が多数あり、他に丸彫りの像も何体かある。そのレリーフからヒントを得、更に作者の構想を加えて描いたものである。

よみ おおぬまさだおが にちりんぼろぶどぅーるげんそう

員数 1点

所有者・管理者 三島市

所在地 大宮町

指定日 平成22年3月10日

概要

ボロブドゥールはジャワ島中部、ジョクジャカルタに程近い丘の上にある著名な仏教遺跡。回廊には仏陀の生涯や精神性を語るレリーフ(浮き彫り)が多数あり、他に丸彫りの像も何体かある。そのレリーフからヒントを得、更に作者の構想を加えて描いたものである。

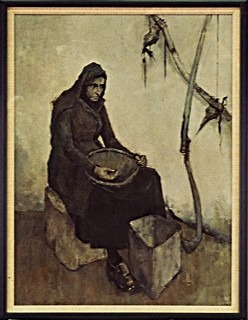

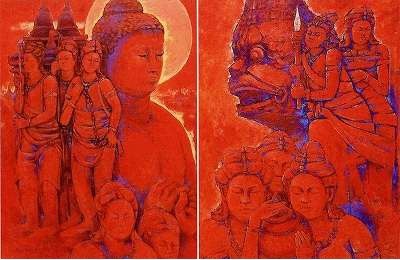

大沼貞夫画「魔性と仏性(ボロブドゥール考)A・B」

種別 市指定 有形文化財(絵画)

よみ おおぬまさだおが ましょうとぶっしょう ぼろぶどぅーるこう A B

員数 2点

所有者・管理者 三島市

所在地 大宮町

指定日 平成22年3月10日

概要

ジャワ島中部にある仏教遺跡ボロブドゥールを見て感じたことを、作者なりの構想で描いたものである。Aは仏性を、Bは魔性を表現。色彩の朱色は作者の思いであり、ある種の挑戦である。

よみ おおぬまさだおが ましょうとぶっしょう ぼろぶどぅーるこう A B

員数 2点

所有者・管理者 三島市

所在地 大宮町

指定日 平成22年3月10日

概要

ジャワ島中部にある仏教遺跡ボロブドゥールを見て感じたことを、作者なりの構想で描いたものである。Aは仏性を、Bは魔性を表現。色彩の朱色は作者の思いであり、ある種の挑戦である。

金剛力士像(阿形像、吽形像)

種別 市指定 有形文化財(彫刻)

よみ こんごうりきしぞう あぎょうぞう うんぎょうぞう

員数 1対

所有者・管理者 妙法華寺

所在地 玉沢

指定日 昭和57年2月23日

概要

阿形像が253cm、吽形像が256cmで、ヒノキ材・寄木造、眼には玉眼が嵌入されており、採色されていた痕跡がうかがえる。筋骨・ 裳の流れには鎌倉期の様式をよくとどめているが、鎌倉期ほどの強烈さはなく、作成年代は室町時代と推定される。

よみ こんごうりきしぞう あぎょうぞう うんぎょうぞう

員数 1対

所有者・管理者 妙法華寺

所在地 玉沢

指定日 昭和57年2月23日

概要

阿形像が253cm、吽形像が256cmで、ヒノキ材・寄木造、眼には玉眼が嵌入されており、採色されていた痕跡がうかがえる。筋骨・ 裳の流れには鎌倉期の様式をよくとどめているが、鎌倉期ほどの強烈さはなく、作成年代は室町時代と推定される。

光安寺鼻取り地蔵

種別 市指定 有形文化財(彫刻)

よみ こうあんじ はなとりじぞう

員数 1躯

所有者・管理者 光安寺

所在地 日の出町

指定日 昭和62年3月19日

概要

像高 72.5cm、寄木造りの座像である。左手には宝珠右手には錫杖を持ち、左足をやや投げ出す。面部 ・ 体部に質感を持つなど南北朝時代の作と考えられる。同寺は時宗、お地蔵さんの寺と呼ばれ 「鼻取り地蔵」の愛称がある。

よみ こうあんじ はなとりじぞう

員数 1躯

所有者・管理者 光安寺

所在地 日の出町

指定日 昭和62年3月19日

概要

像高 72.5cm、寄木造りの座像である。左手には宝珠右手には錫杖を持ち、左足をやや投げ出す。面部 ・ 体部に質感を持つなど南北朝時代の作と考えられる。同寺は時宗、お地蔵さんの寺と呼ばれ 「鼻取り地蔵」の愛称がある。

龍澤寺隠寮内入江長八鏝細工

種別 市指定 有形文化財(工芸品)

よみ りゅうたくじいんりょうない いりえちょうはちこてざいく

員数 ―

所有者・管理者 龍澤寺

所在地 沢地

指定日 昭和41年2月7日

概要

入江長八は伊豆松崎生まれの左官職人、漆喰鏝絵を創作した名工で、江戸時代後期から明治時代のひとである。隠寮 (老師の居所) 内の鏝絵は明治11年の製作で、戸や内壁に千羽鶴、山水図、菊花図、松と竹などが丹念に鏝で描かれ、まとまって保存されているのは極めて貴重である。

よみ りゅうたくじいんりょうない いりえちょうはちこてざいく

員数 ―

所有者・管理者 龍澤寺

所在地 沢地

指定日 昭和41年2月7日

概要

入江長八は伊豆松崎生まれの左官職人、漆喰鏝絵を創作した名工で、江戸時代後期から明治時代のひとである。隠寮 (老師の居所) 内の鏝絵は明治11年の製作で、戸や内壁に千羽鶴、山水図、菊花図、松と竹などが丹念に鏝で描かれ、まとまって保存されているのは極めて貴重である。

織部灯籠

種別 市指定 有形文化財(工芸品)

よみ おりべとうろう

員数 1基

所有者・管理者 個人

所在地 南本町

指定日 昭和41年2月7日

概要

旧本陣樋口家の庭園にあったもので、樋口家が本陣を始めた江戸時代初期製作のものと推定される。 台石がない、竿石がラテン十字になっている、竿石正面下部に人物像が浮彫りにされている、といった織部灯籠の特徴を備えている。織部灯籠は茶人の古田織部が創案し、またキリシタン信仰にも関連するといわれている。

よみ おりべとうろう

員数 1基

所有者・管理者 個人

所在地 南本町

指定日 昭和41年2月7日

概要

旧本陣樋口家の庭園にあったもので、樋口家が本陣を始めた江戸時代初期製作のものと推定される。 台石がない、竿石がラテン十字になっている、竿石正面下部に人物像が浮彫りにされている、といった織部灯籠の特徴を備えている。織部灯籠は茶人の古田織部が創案し、またキリシタン信仰にも関連するといわれている。