三島市 指定等文化財を紹介します(市指定 その4)

三島市の指定等文化財についてお知らせします。

三島市の指定等文化財

三島市にある指定等文化財について、紹介します。

(指定文化財紹介ページの移行中のため、一部の情報が未掲載となりますが、順次追加していきます。)

(指定文化財紹介ページの移行中のため、一部の情報が未掲載となりますが、順次追加していきます。)

三四呂人形

種別 市指定 有形文化財(工芸品)

よみ みよろにんぎょう

員数 36点

所有者・管理者 郷土資料館、個人

所在地 一番町

指定日 昭和58年10月7日(24点)

追加指定 平成18年1月11日(12点)

概要

三四呂人形は本町出身の野口三四郎によって創作された、張り子の人形である。代表作である「水辺興談」は川魚をとって遊んでいる二人の少年で、湧水が豊富な三島ならではの作品である。昭和11年、第1回綜合人形芸術展覧会で最高賞である「人形芸術院賞」を受賞している。

昭和58年に「水辺興談」「桃子」「里子」「官妓」など計24点を指定、平成18年には「パラソル」「トンボとり」「五月の賦」など12点を追加指定している。

三四呂人形水辺興談、桃子、里子、五月の賦、春日庭

よみ みよろにんぎょう

員数 36点

所有者・管理者 郷土資料館、個人

所在地 一番町

指定日 昭和58年10月7日(24点)

追加指定 平成18年1月11日(12点)

概要

三四呂人形は本町出身の野口三四郎によって創作された、張り子の人形である。代表作である「水辺興談」は川魚をとって遊んでいる二人の少年で、湧水が豊富な三島ならではの作品である。昭和11年、第1回綜合人形芸術展覧会で最高賞である「人形芸術院賞」を受賞している。

昭和58年に「水辺興談」「桃子」「里子」「官妓」など計24点を指定、平成18年には「パラソル」「トンボとり」「五月の賦」など12点を追加指定している。

三四呂人形水辺興談、桃子、里子、五月の賦、春日庭

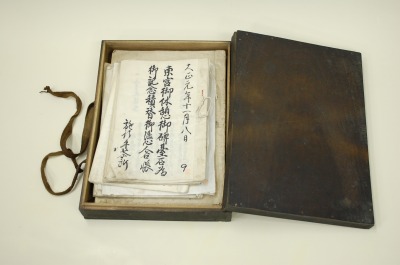

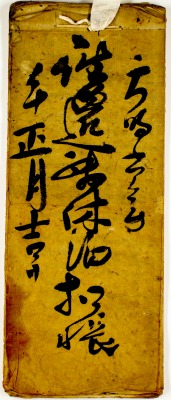

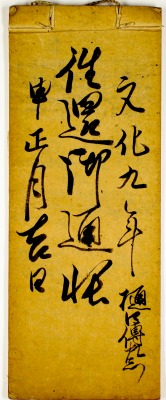

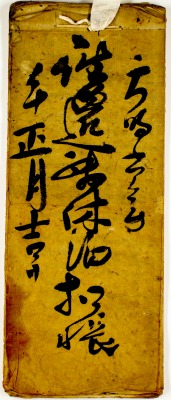

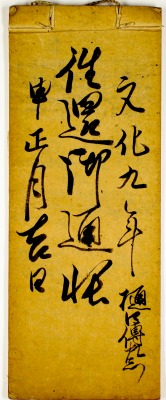

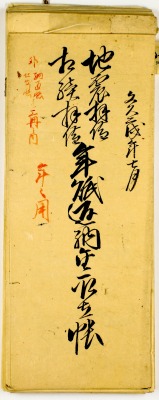

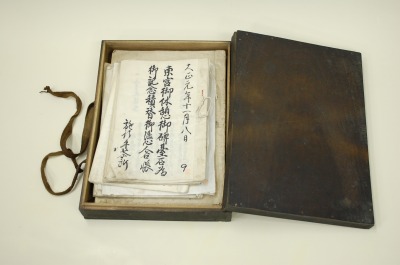

河合家所蔵 三嶋暦及び同版木並びに関係文書

種別 市指定 有形文化財(典籍)

よみ かわいけしょぞう みしまごよみおよびどうはんぎならびにかんけいもんじょ

員数 428点

所有者・管理者 個人

所在地 一番町 他

指定日 昭和41年2月7日(314点)

追加指定 平成18年1月11日(83点)

追加指定 令和5年11月29日(31点)

概要

三嶋暦は「仮名版暦」(仮名で書かれた、木版印刷の暦)のなかではもっとも早いもののひとつとされており、鎌倉時代までは遡ると考えられている。江戸時代には三島宿の土産物として買い求める者も多かったという。三嶋暦の暦師であった河合家には、江戸時代の暦の現物のほか、関連する古文書や版木が伝えられている。

資料点数428点の内訳は、昭和41年の指定分として314点(三嶋暦70点、版木103点、関係文書141点)、平成18年1月11日追加指定の83点(三嶋暦および河合家頒布暦)、令和5年11月29日追加指定の31点(関係文書)である。

よみ かわいけしょぞう みしまごよみおよびどうはんぎならびにかんけいもんじょ

員数 428点

所有者・管理者 個人

所在地 一番町 他

指定日 昭和41年2月7日(314点)

追加指定 平成18年1月11日(83点)

追加指定 令和5年11月29日(31点)

概要

三嶋暦は「仮名版暦」(仮名で書かれた、木版印刷の暦)のなかではもっとも早いもののひとつとされており、鎌倉時代までは遡ると考えられている。江戸時代には三島宿の土産物として買い求める者も多かったという。三嶋暦の暦師であった河合家には、江戸時代の暦の現物のほか、関連する古文書や版木が伝えられている。

資料点数428点の内訳は、昭和41年の指定分として314点(三嶋暦70点、版木103点、関係文書141点)、平成18年1月11日追加指定の83点(三嶋暦および河合家頒布暦)、令和5年11月29日追加指定の31点(関係文書)である。

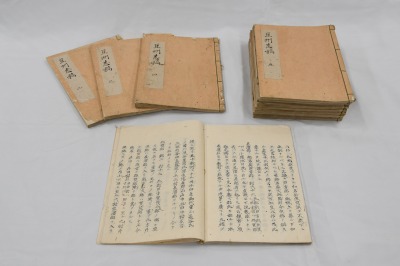

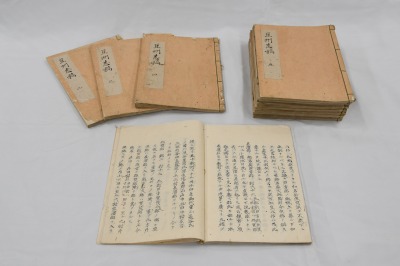

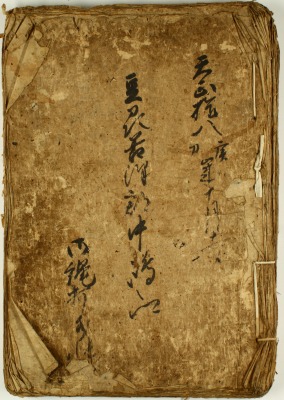

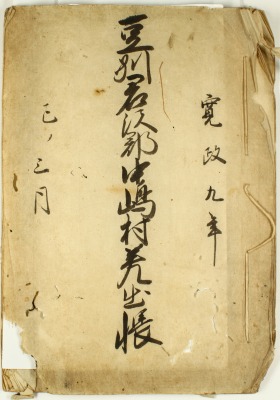

秋山家所蔵 秋山富南古文書原本豆州志稿他7

種別 市指定 有形文化財(典籍)

よみ あきやまけしょぞう あきやまふなんこもんじょげんぽん ずしゅうしこうほか7

員数 20冊、1枚

所有者・管理者 郷土資料館、秋山家

所在地 一番町、安久

指定日 昭和43年10月1日

概要

『豆州志稿』は江戸時代に編集された伊豆地方の代表的な地誌である。著者の秋山富南は三島市安久に生まれ、並河誠所に師事した。豆州志稿は寛政元年より12年にわたる現地調査のうえ、13巻にまとめたもの。他に『伊豆海島志』2巻『豆南行記』『豆南日暦』『伊豆志編集取調書上』『伊豆勝覧』『富南文集』『伊豆国全図』がある。このうち、『伊豆国全図』は富南の孫婿の武田善政によるもので、竪275cm、横183cmにおよぶ伊豆国全体を描いたものである。

豆州志稿、伊豆国全図

よみ あきやまけしょぞう あきやまふなんこもんじょげんぽん ずしゅうしこうほか7

員数 20冊、1枚

所有者・管理者 郷土資料館、秋山家

所在地 一番町、安久

指定日 昭和43年10月1日

概要

『豆州志稿』は江戸時代に編集された伊豆地方の代表的な地誌である。著者の秋山富南は三島市安久に生まれ、並河誠所に師事した。豆州志稿は寛政元年より12年にわたる現地調査のうえ、13巻にまとめたもの。他に『伊豆海島志』2巻『豆南行記』『豆南日暦』『伊豆志編集取調書上』『伊豆勝覧』『富南文集』『伊豆国全図』がある。このうち、『伊豆国全図』は富南の孫婿の武田善政によるもので、竪275cm、横183cmにおよぶ伊豆国全体を描いたものである。

豆州志稿、伊豆国全図

樋口家所蔵 三島宿本陣関係資料

種別 市指定 有形文化財(典籍)

よみ ひぐちけしょぞう みしましゅくほんじんかんけいしりょう

員数 68冊

所有者・管理者 郷土資料館

所在地 一番町

指定日 昭和45年2月14日

概要

江戸時代三島宿には2軒の本陣があり、樋口家はその一軒である。保存されていた1,600点におよぶ古文書は本陣御用関係文書、宿役人としての樋口家文書、明治以降の文書、私文書の4種類に大別され、このうち68点が指定されている。

よみ ひぐちけしょぞう みしましゅくほんじんかんけいしりょう

員数 68冊

所有者・管理者 郷土資料館

所在地 一番町

指定日 昭和45年2月14日

概要

江戸時代三島宿には2軒の本陣があり、樋口家はその一軒である。保存されていた1,600点におよぶ古文書は本陣御用関係文書、宿役人としての樋口家文書、明治以降の文書、私文書の4種類に大別され、このうち68点が指定されている。

世古文書

種別 市指定 有形文化財(典籍)

よみ せこもんじょ

員数 11冊附書簡

所有者・管理者 世古家、郷土資料館

所在地 一番町 他

指定日 平成14年3月1日

概要

江戸時代三島宿には2軒の本陣があり、世古家はその一軒である。現存する古文書は本陣関係文書にとどまらず宿駅運営・助郷等交通史解明に関わる多様な内容となっている。北条家朱印状(天正年間)、三島御代官伊奈兵蔵定書(寛文4年)、三島宿町軒図(元治元年か)等からなる。

よみ せこもんじょ

員数 11冊附書簡

所有者・管理者 世古家、郷土資料館

所在地 一番町 他

指定日 平成14年3月1日

概要

江戸時代三島宿には2軒の本陣があり、世古家はその一軒である。現存する古文書は本陣関係文書にとどまらず宿駅運営・助郷等交通史解明に関わる多様な内容となっている。北条家朱印状(天正年間)、三島御代官伊奈兵蔵定書(寛文4年)、三島宿町軒図(元治元年か)等からなる。

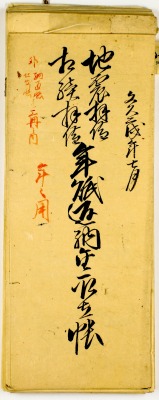

落合家文書「天正十八年『豆州君澤郡中嶋郷御縄打水帳』外地方文書」

種別 市指定 有形文化財(典籍)

よみ おちあいけもんじょ てんしょうじゅうはちねん ずしゅうくんたくぐんなかじまごうおなわうちみずちょう ほかじかたもんじょ

員数 436点

所有者・管理者 郷土資料館

所在地 一番町

指定日 平成21年10月15日

概要

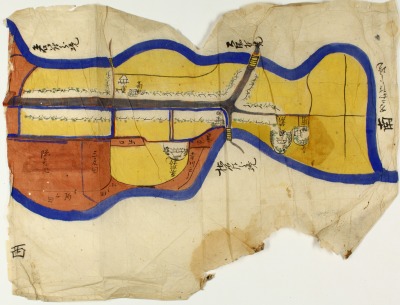

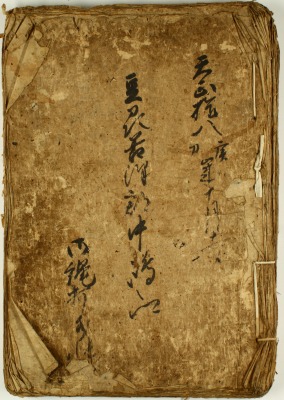

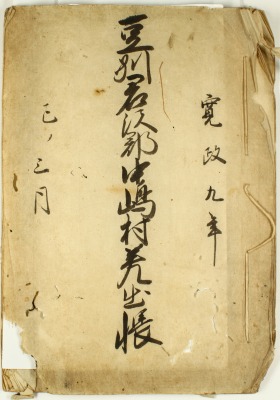

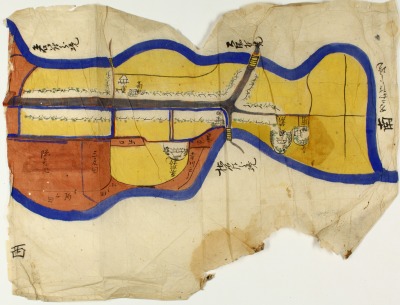

天正18年(1590)、小田原北条氏が豊臣秀吉に敗れると、伊豆国は徳川家康の領国となった。「水帳」とはいわゆる「検地帳」のことで、徳川家康支配下で作成された検地帳である。天正の検地が伊豆国の多数の村で行われたことは記録から明らかにできるが、検地帳そのものが残る例は少ない。その他、年貢割付状、皆済目録、村差出帳等の地方文書を含む。

落合家文書 天正18年御縄内水帳、中島村差出帳、中島村絵図

よみ おちあいけもんじょ てんしょうじゅうはちねん ずしゅうくんたくぐんなかじまごうおなわうちみずちょう ほかじかたもんじょ

員数 436点

所有者・管理者 郷土資料館

所在地 一番町

指定日 平成21年10月15日

概要

天正18年(1590)、小田原北条氏が豊臣秀吉に敗れると、伊豆国は徳川家康の領国となった。「水帳」とはいわゆる「検地帳」のことで、徳川家康支配下で作成された検地帳である。天正の検地が伊豆国の多数の村で行われたことは記録から明らかにできるが、検地帳そのものが残る例は少ない。その他、年貢割付状、皆済目録、村差出帳等の地方文書を含む。

落合家文書 天正18年御縄内水帳、中島村差出帳、中島村絵図

接待茶屋関係文書

種別 市指定 有形文化財(典籍)

よみ せったいちゃやかんけいもんじょ

員数 10点

所有者・管理者 郷土資料館

所在地 一番町

指定日 平成23年3月9日

概要

江戸時代の東海道で箱根は街道一の難所とされた。江戸時代後期文政年間に、江戸の豪商加勢屋与兵衛は箱根東坂・西坂に、湯茶や粥、馬の飼葉を提供する永代人馬施行所(接待茶屋)を設けた。本文書は、その開設とその後の経緯を記すものである。

よみ せったいちゃやかんけいもんじょ

員数 10点

所有者・管理者 郷土資料館

所在地 一番町

指定日 平成23年3月9日

概要

江戸時代の東海道で箱根は街道一の難所とされた。江戸時代後期文政年間に、江戸の豪商加勢屋与兵衛は箱根東坂・西坂に、湯茶や粥、馬の飼葉を提供する永代人馬施行所(接待茶屋)を設けた。本文書は、その開設とその後の経緯を記すものである。