(第433号)愛鷹・箱根の旧石器文化―初音ヶ原遺跡・休場遺跡―(令和6年11月1日号)

郷土資料館では令和7年1月5日まで「石器とくらし―愛鷹・箱根西麓の旧石器文化とその周辺―」を開催しました。展示の対象とした旧石器時代とは、まだ土器が発明されていない時代で、約3万8千年前から1万6千年前に

相当します。この時代は地質学では氷河時代と呼ばれ、人々は動物を追いかけて狩りをしながら移動する生活を送っていたと考えられています。

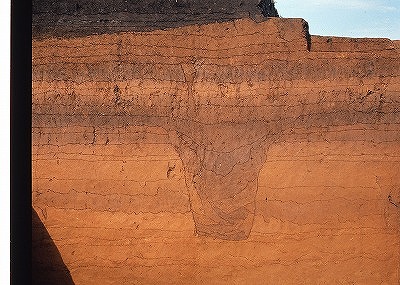

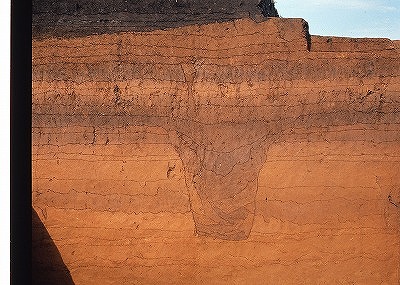

今回は巡回展で取り上げた遺跡を2ヶ所紹介します。まず注目していただきたいのは、三島市の「初音ヶ原(はつねがはら)遺跡」です。通常の旧石器時代の発掘調査では、石器製作跡(せっきせいさくあと:石を打ち欠いて石器を作った跡)、礫群(れきぐん:石蒸し料理を行った跡)、配石(はいせき:作業台として使った石)しか見つかりませんが、ここでは平均値で直径1.4メートル、深さ1.36メートルの穴が複数発見されました。発見当初は旧石器時代の人がどんな目的で掘った穴なのかよく分かりませんでしたが、調査を続けていくうちに、規則的に連続する数十基の穴が尾根を横切るように三列並んでいることがわかってきました。そのため今日では尾根の上を移動する動物を捕まえるための「陥(おと)し穴」と評価されています。初音ヶ原遺跡のように60基以上の陥し穴がまとまって見つかるのは大変珍しく貴重なことで、海外にも広く紹介されています。

また発掘調査では石器や土器の評価だけではなく、炭化した植物や花粉化石(かふんかせき)、火山灰などの 分析によって、年代測定や環境の推定も行っています。こうした分析の結果、多数の陥し穴が見つかったのは約3万1千年前の第3黒色帯(だいさんこくしょくたい※)という地層で、ススキやササ類がしげる草原のような環境だったことも分かってきました。

次に注目していただきたいのは、沼津市の「休場(やすみば)遺跡」です。昭和39年(1964)の発掘調査で、日本で初めて旧石器時代の石で囲った炉の跡が2基発見されて一躍有名になりました。この調査で出土した千点を超える石器はいずれも細さいせきじん石刃と呼ばれる小型の石器で、さらに炉の中に残っていた木炭の分析 を行った結果、約1万7千年前の遺跡であることが判明しました。休場遺跡の発掘調査によって、旧石器時代末期の様子と年代が明らかになったことから、日本の考古学研究の歴史を語る上で重要な遺跡として、昭和54年(1979)1月に国の史跡に指定されました。旧石器時代の遺跡としては初めてのことです。また炉の跡が見つか った地層は「休場層(やすみばそう)」と命名されて、その名称は考古学や地質学において広く使用されています。

※本来はローマ数字を使用して表記しますが、文字化けを防ぐため便宜上アラビア数字を使用して表記しています。

【広報みしま令和6年11月1日号掲載】

今回は巡回展で取り上げた遺跡を2ヶ所紹介します。まず注目していただきたいのは、三島市の「初音ヶ原(はつねがはら)遺跡」です。通常の旧石器時代の発掘調査では、石器製作跡(せっきせいさくあと:石を打ち欠いて石器を作った跡)、礫群(れきぐん:石蒸し料理を行った跡)、配石(はいせき:作業台として使った石)しか見つかりませんが、ここでは平均値で直径1.4メートル、深さ1.36メートルの穴が複数発見されました。発見当初は旧石器時代の人がどんな目的で掘った穴なのかよく分かりませんでしたが、調査を続けていくうちに、規則的に連続する数十基の穴が尾根を横切るように三列並んでいることがわかってきました。そのため今日では尾根の上を移動する動物を捕まえるための「陥(おと)し穴」と評価されています。初音ヶ原遺跡のように60基以上の陥し穴がまとまって見つかるのは大変珍しく貴重なことで、海外にも広く紹介されています。

初音ヶ原遺跡 陥し穴の断面

また発掘調査では石器や土器の評価だけではなく、炭化した植物や花粉化石(かふんかせき)、火山灰などの 分析によって、年代測定や環境の推定も行っています。こうした分析の結果、多数の陥し穴が見つかったのは約3万1千年前の第3黒色帯(だいさんこくしょくたい※)という地層で、ススキやササ類がしげる草原のような環境だったことも分かってきました。

次に注目していただきたいのは、沼津市の「休場(やすみば)遺跡」です。昭和39年(1964)の発掘調査で、日本で初めて旧石器時代の石で囲った炉の跡が2基発見されて一躍有名になりました。この調査で出土した千点を超える石器はいずれも細さいせきじん石刃と呼ばれる小型の石器で、さらに炉の中に残っていた木炭の分析 を行った結果、約1万7千年前の遺跡であることが判明しました。休場遺跡の発掘調査によって、旧石器時代末期の様子と年代が明らかになったことから、日本の考古学研究の歴史を語る上で重要な遺跡として、昭和54年(1979)1月に国の史跡に指定されました。旧石器時代の遺跡としては初めてのことです。また炉の跡が見つか った地層は「休場層(やすみばそう)」と命名されて、その名称は考古学や地質学において広く使用されています。

※本来はローマ数字を使用して表記しますが、文字化けを防ぐため便宜上アラビア数字を使用して表記しています。

【広報みしま令和6年11月1日号掲載】