歴史の小箱

(第109号) ~便利な携帯用太陽暦~ 『懐中要便七十二候略暦』 (平成8年7月1日号)

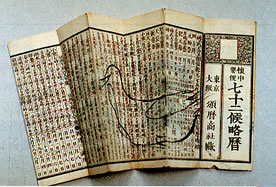

そこで、太陽暦の良さを知ってもらうために、たくさんの啓蒙書が出版されたり、便利な太陽略暦が作られたりしました。写真の『懐中要便七十二候略暦』も、そうした暦の一つでした。

明治12年の暦です。縦15㎝、横5.5㎝の縦長で小型の折れ暦に仕立てられています。内容は太陽暦に基づいたものですが、現在のカレンダーのように十二ヶ月に割り振られて日付が記されたものでなく、1月1日の四方拝など国民の祝日、甲子・庚申の日、節分・初午・八十八夜等の雑節、二十四節気と、日の出・入り表、新・満月表、七値表、月頭陽陰比較表、太陰大小表などが別個に掲載された暦となっています。中でも七値表は七曜(日・月・火・水・木・金・土)を中心に日付が配当されたものとなっており、一週間という概念を持たなかった人々に七曜を知ってもらう工夫がこらされています。

中心となっている暦の内容は二十四節気と七十二候です。各月毎に配された二十四節気の中間に五日ごとに変化する自然現象を書き込んで、太陽暦の日付の進み方と季節感が結びつくようにされています。例えば、1月の小寒と大寒の間には、6日「芹乃栄【せりすなわちさかう】」・11日「水泉動【しみずあたたかをふくむ】」・16日「雉始テ鳴【きじはじめてなく】」とあり、寒さ極まる時季ではあるけれども暦の上ではそろそろ春の動きが始まっていることが理解できます。

(広報みしま 平成8年7月1日号掲載記事)

歴史の小箱(1996年度)

- (第117号) ~明治の子女教育の先駆け~ 薔薇女学校 (平成9年3月1日号)

- (第116号) ~田起こしの改良農具~ スキドウグ (平成9年2月1日号)

- (第115号) ~接待の精神を継ぐ~ 茶釜 (平成9年1月1日号)

- (第114号) ~昔の旅の案内地図~ 東海道分間【ぶんげん】絵図 (平成8年12月1日号)

- (第113号) ~明治初期・本陣の歴史を語る~ 「下乗」「下馬」の札 (平成8年11月1日号)

- (第112号) ~足利文庫所蔵~ 『永亨9年三島暦』 (平成8年10月1日号)

- (第111号) ~東海道の歴史~ 『箱根坂石道の誕生』 (平成8年9月1日号)

- (第110号) ~珍しい農具~ 『オオアシ』 (平成8年8月1日号)

- (第109号) ~便利な携帯用太陽暦~ 『懐中要便七十二候略暦』 (平成8年7月1日号)

- (第108号) ~おばあちゃんが使った~ くけ台 (平成8年6月1日号)

- (第107号) ~ハイカラの走り~ 自転車用ガス灯 (平成8年5月1日号)

- (第105号) ~「三島黌」校舎竣工に寄せられた~ 静岡県令の祝辞 (平成8年4月1日号)