歴史の小箱

(第84号) ~江戸時代の三島の味~ 三島宿本陣の献立 (平成6年6月1日号)

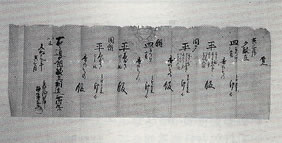

「覚」には次のような献立が並んでいます。

| 夕献立 壱汁弐菜 | |

| 汁 | |

| 皿 | につけ肴 |

| 香のもの | |

| 平 | わらび こうりこんにゃく こごり身 いも すこんぶ |

| 飯 | |

| 朝献立 壱汁弐菜 | |

| 汁 | |

| 皿 | につけ肴 |

| 香のもの | |

| 平 | 石やきとうふ |

| 飯 | |

特筆すべきは「こうりこんにゃく(凍り蒟蒻)」と、「石やきとうふ(石焼豆腐)」でしょう。前者はこんにゃくを冬の寒い外気で凍らせた保存食。今では東北地方にしか見られません。後者は豆腐を石の上で焼いた物らしいが、今の三島にはその伝統がありません。

こうした古文献から、むかしの郷土のくらしを発見できます。

(広報みしま 平成6年6月1日号掲載記事)

歴史の小箱(1994年度)

- (第92号) ~三島町消防組第三部~ 消防手はっぴ (平成7年3月1日号)

- (第91号) ~日本第1号太陽暦~ 明治6年 太陽暦 (平成7年2月1日号)

- (第90号) ~旅の必需品~ 矢立【やたて】 (平成6年12月1日号)

- (第89号) ~女衆の講の象徴~ 庚申塔 (平成6年11月1日号)

- (第88号) ~若者の力競べ~ 力石【ちからいし】 (平成6年10月1日号)

- (第87号) ~豊作を願って作った~ 種もみ俵 (平成6年9月1日号)

- (第86号) ~拓本でめぐる文学散歩~ 若山牧水ほか (平成6年8月1日号)

- (第85号) ~天下の険もこれで大丈夫~ 関所手形 (平成6年7月1日号)

- (第84号) ~江戸時代の三島の味~ 三島宿本陣の献立 (平成6年6月1日号)

- (第83号) ~三島で毛糸を作った~ 紡毛機【ぼうもうき】 (平成6年5月1日号)

- (第82号) ~古い糸機【いとはた】道具~ 地機【じはた】の杼【ひ】 (平成6年4月1日号)