歴史の小箱

(第100号) ~東海道歌日記~ 香川景樹の『中空【なかぞら】の日記』 (平成7年11月1日号)

景樹は、明和5年(1768年)因幡国鳥取藩士の荒井小三次の二男として生まれ、幼くしてよく文を読み、書を写し、7歳の年には師について和歌を学び始めたと伝えられます。26歳で京都に出、梅月堂香川景柄の養子になります。後に同家とは離縁しますが、姓は香川を名のり続け、この頃より(30歳前半)歌人としての活躍が始まります。

景樹60歳の年には頼山陽も門下に入り、翌年には代表歌集『桂園一枝』が書き上げられます。名声いよいよ高まり、多くの門下が集まり、当時の和歌世界の主流、桂園派を形成します。天保14年(1843年)、景樹は76歳の生涯を閉じましたが、歌風は桂園派の門人たちに引き継がれ、一世を風靡します。また、明治の御歌所和歌の源流も、桂園の歌風にあったことからも、影響力の大きさが分かります。

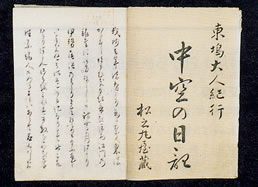

香川景樹の著作の一冊『中空の日記』が、今回の主題です。

『中空の日記』は、天保3年(1832年)に、京都寺町通三条上ルの、本屋河南儀兵衛から発行されました。内容は、文政元年(1818年)秋の景樹の旅日記です。

文政元年の春頃から江戸に滞在していた景樹でしたが、秋になり伊勢まで上がることとなり、尾張の国、津島を目指しての旅に出かけたのでした。旅立ちは「神無月23日」のこと。江戸目白台の「愛松軒」を出、別れの気持ちを次ぎのように詠じています。

「立出るわが袖たにも知らぬかなこころのうちに落るなみだは」

東海道を進み、三島の宿に到着したのは11月7日のこと。景樹は、三島の社(現在の三嶋大社)に詣で、世にその名の知れた三島暦を買い求め、その感想を述べ、次のような三首を詠じています。

「散かかるいてふの一葉袖にうけてやがへもぬさと手むけまつらん」

「ひとの親のここゐの杜【もり】の木がらしは

身をわけて吹くここち社【これ】すれ」

「はかなしや五十あまりの年月も夢と三島の暦なりけり」

こうして、景樹の東海道歌日記が津島で終わりを迎えたのは、文政元年師走一日のことでした。

(広報みしま 平成7年11月1日号掲載記事)

歴史の小箱(1995年度)

- (第104号) ~女子の成長を祝う~ ヒナゼック (平成8年3月1日号)

- (第103号) ~近代教育のあけぼの~ 「三島黌【こう】」の終了証書 (平成8年2月1日号)

- (第102号) ~「お田打」で使われる農耕具~ 鍬【くわ】 (平成8年1月1日号)

- (第101号) ~先輩の苦労を忍ぶ~ 古い国勢調査資料 (平成7年12月1日号)

- (第100号) ~東海道歌日記~ 香川景樹の『中空【なかぞら】の日記』 (平成7年11月1日号)

- (第99号) ~太陽暦採用の啓蒙書~ 福沢諭吉の『改暦弁』 (平成7年10月1日号)

- (第98号) ~東海道の旅の友だった~ 東海道分間絵図 (平成7年9月1日号)

- (第97号) ~婦人の仕事着~ モンペ (平成7年8月1日号)

- (第96号) ~銃後の祈り~ 千人針 (平成7年7月1日号)

- (第95号) ~戦時中のくらしを語る~ 製麺機 (平成7年6月1日号)

- (第94号) ~三島の中世末期を語る~ 川口家先祖の図 (平成7年5月1日号)

- (第93号) ~三島の成り立ちが分かる~ 「三島歴史地形図」 (平成7年4月1日号)