歴史の小箱

(第293号)昭和30年代の足踏み式ミシン (平成24年10月1日号)

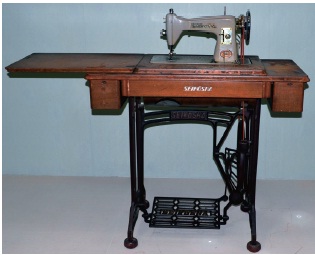

今年度(H24年度)に入ってから、郷土資料館では昭和三十年(一九五五)代前半に製造・購入された足踏み式

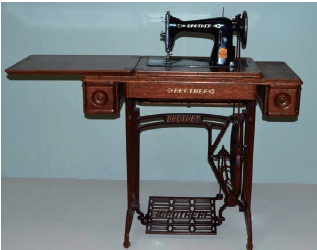

ミシン二台の寄贈を受けました。一台はセイコー社製で市内の個人宅から、もう一台はブラザー社製で広小路の笑栄通りにある山本ミシン商会から寄贈していただいたものです。

日本では明治時代にミシンが普及しました。当初は輸入品でしたが、大正時代になると国内での量産が始まります。足踏み式や手回し式ミシンが昭和四十年(一九六五)代ころまで主流でしたが、その後、電気ミシン・電子ミシンなどに移り変わっていきました。

昭和三十年代ころには洋裁を習う女性が多く、昭和三十三年時点で市内には各種学校として認可を受けた洋裁学校は六校あったそうです。

今回寄贈されたミシンの持ち主も沼津の洋裁学校に通い、娘さんの洋服はほとんど手作りし、今から十年ほど前までこのミシンを使い続けていたそうです。

セイコー社製ミシン 昭和30年頃購入

もう一台については、寄贈されたミシンのベルトが切れていたため修繕をお願いした、山本ミシン商会より「うちにも古いミシンがあるから」といって寄贈していただいたものです。これ以外にも店舗には何台か古いミシンがあり、お店に入ると目にすることができます。

ブラザー社製ミシン 昭和30年頃製造

かつては多くの家庭で必需品だったミシンですが、今日では少し事情が変わってきているようです。総務省が行っている「全国消費実態調査」によれば、家庭用の電動ミシンの普及率は平成十一年は七〇・五パーセント平成十六年は六七・一パーセント、平成二十一年は六一・六パーセントとなっています。十年間で一〇ポイント近

くも下落しています。家庭の必需品の地位から転落してしまう兆しも見えるのは、生活から時間的な余裕が少なくなっているようで残念なことです。

【平成24年 広報みしま 10月1日号 掲載記事】

歴史の小箱(2012年度)

- (第298号)村の名主の家に残された検地帳 (平成25年3月1日号)

- (第297号)野戦重砲連隊の絵葉書 (平成25年2月1日号)

- (第296号)三嶋暦と江戸時代の改暦 (平成25年1月1日号)

- (第295号)水害に備える大場川の改修 (平成24年12月1日号)

- (第294号)昭和5年北伊豆震災を伝える資料 (平成24年11月1日号)

- (第293号)昭和30年代の足踏み式ミシン (平成24年10月1日号)

- (第292号)関東大震災と三島 (平成24年9月1日号)

- (第291号)江戸時代の地震の記録『安政見聞録』 (平成24年8月1日号)

- (第290号)幕末の三島を描いた「末広五十三次」 (平成24年7月1日号)

- (第289号)中 鈴木家文書 三島製紙関連資料 (平成24年6月1日号)

- (第288号)明治時代の詩人・政治家 山口余一資料 (平成24年5月1日号)

- (第287号)豊臣秀吉の掟書 (平成24年4月1日号)