歴史の小箱

(第142号) ~中郷の昔を知る事ができる~中島・多呂・北沢・梅名・大場・安久村絵図 (平成12年3月1日号)

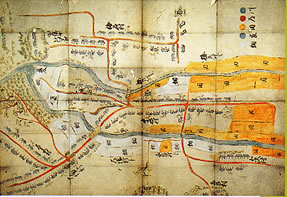

大場川と梅名川(御殿川の下流域)が合流する中島村(現、三島市中島)を中心に沿岸の集落が描かれています。田は黄色です。

年代は記されていませんが、近世村落名の表記であること、梅名村に御蔵場(年貢米を集め貯蔵する所)の建物があること、江戸中期の洪水により大場川東岸にあった多呂村が箱根山山裾に集落を移転した後であること、などにより江戸時代末の絵図と推定されます。

絵図の大半を占める中島村は住居が46戸描かれています。この家数は正しいものなのでしょうか?中島村の古文書を調べてみると明治3年(1870)に中島村より韮山県庁へ差し出された『村方明細取調書上帳』に「家数五拾三軒、男 百拾人 女 百拾三人」の記載があります。(中島佐野家文書)

絵図の年代が江戸時代末まで遡るとすると、家数46戸は実態に近い数字と考えられます。また、各村の神社は記されずに寺院は描かれていることより、あるいは家数調査と関係あるかもしれません。

また梅名橋(梅名川)と大場橋(大場川下流)のほか、今は無くなった多呂橋(大場川中流)が描かれています。これらの橋は戦前まで河川の洪水でよく流失しました。昭和16年(1941)昭和50年代の大場川・梅名川の河川改修により川岸は昔と全く違う景観となりました。「七曲がり、七川戸」はまっすぐとなり、オテンノウサンの祭りの晩に神輿が飛び込んだ梅名橋・大場橋は堤防と共に高くなり、竹藪が茂り麦からを燃やして祭りを景気づけた河川敷きはコンクリートで固められました。

しかし、戦前まで洪水に悩まされた沿岸の人々は、洪水から開放され住みやすくなったといいます。

昔の絵図から、かつての集落の様子や変化をたどってみてはいかがでしょうか。

(広報みしま 平成12年3月1日号掲載記事)

歴史の小箱(1999年度)

- (第142号) ~中郷の昔を知る事ができる~中島・多呂・北沢・梅名・大場・安久村絵図 (平成12年3月1日号)

- (第141号) ~縄文時代のランプ~ 観音洞遺跡出土の釣手土器 (平成12年2月1日号)

- (第140号) ~縄文人の暮らしと信仰~ 千枚原遺跡復元図 (平成12年1月1日号)

- (第139号) ~箱根西坂5ヶ新田の連絡に使われた~ 富士屋自動車の電話 (平成11年12月1日号)

- (第138号) ~弾除けの神さんとして信仰された~ 「リュウソウサン【龍爪山】」のお札 (平成11年11月1日号)

- (第137号) ~農家の女性がいそしんだ~ 伊豆のハタゴ(織機) (平成11年10月1日号)

- (第136号) ~昔の消防団員の心意気を示す~ 消防用頭巾 (平成11年9月1日号)

- (第135号) ~江川坦庵公が考案した~ 韮山笠 (平成11年8月1日号)

- (第134号) ~夏の被りもの~ トンボ笠 (平成11年7月1日号)

- (第133号) ~風邪から守る婆様の力~ ギャーキバーサン (平成11年6月1日号)

- (第132号) ~塚原のお守り~ 「元三大師【がんざいだいし】」護符 (平成11年5月1日号)

- (第131号) ~日本一の山~ 富士山と人々 (平成11年4月1日号)